フッ素チューブが硬くて折れてしまうときの改善方法は?

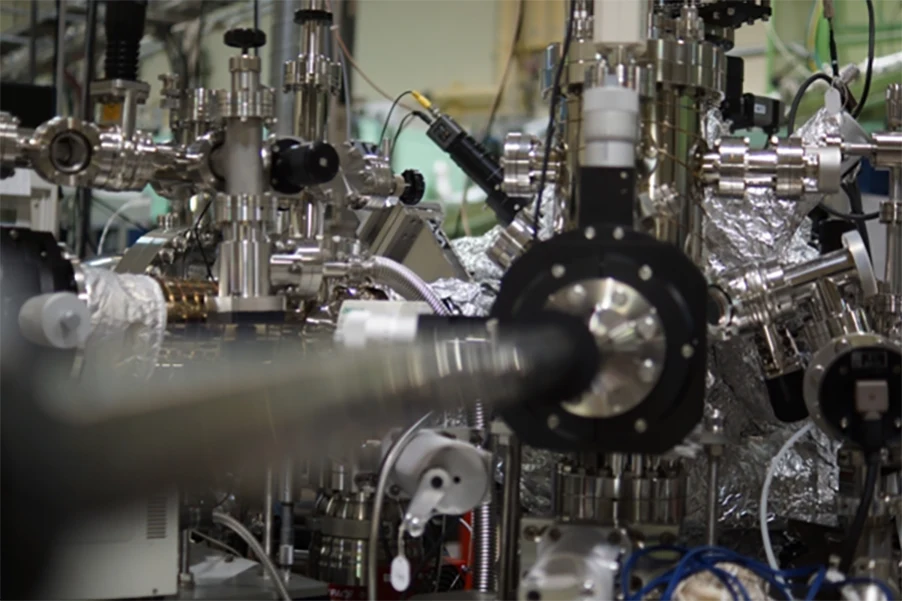

フッ素チューブは、化学薬品を扱う機器や配管ラインにおいて、重要な部材の一つです。

しかし、限られたスペースでの無理な取り回しや、曲げ半径の制御不足によって「折れ」や「割れ」が発生すると、液漏れや性能低下といったトラブルにつながる恐れがあります。

最悪の場合、製品の不具合や納期遅延、顧客からの信頼低下を招くことも考えられます。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、配管の設計段階でチューブの取り回しや材質選定に十分な注意が必要です。

本記事では、フッ素チューブが折れる主な原因と、柔軟性・耐久性を両立するための改善策を解説します。

あわせて、折れにくく施工性にも優れた製品もご紹介していますので、機器設計やメンテナンスの現場でぜひお役立てください。

フッ素チューブが折れる主な原因とは?

フッ素チューブが折れる原因は、設計や使用環境が大きく関与しています。

特に、配管時の無理な曲げ(最小曲げ半径を下回る急激な曲げや、チューブにねじれを生じさせるような曲げ方)や、選定したチューブ材質と使用環境・流体条件とのミスマッチは、折れ・破損の主な要因となるため注意が必要です。

以下では、代表的な折れトラブルについて詳しく解説します。

曲げすぎ・配管の無理な取り回し

フッ素チューブには「最小曲げ半径」という値が設定されており、この値を超えてきつく曲げると折れたり、外側に亀裂が入ったりする可能性があります。

チューブを設置するスペースが限られている場合は、「最小曲げ半径」が小さいチューブを選定し、スペース内に適切に収まるよう設計してください。そのためには、使用する装置内でチューブをどの程度曲げる必要があるかを、購入前に十分検討しておくことが重要です。

説明書には「最小曲げ半径」と同じ意味で「曲げR」「曲げ半径」「許容曲げ半径」と表記している場合もあります。製品を比較する場合は、これらの値を参考にしてください。

チューブの耐圧性能が低い

フッ素チューブが折れる原因の一つに、耐圧性能の不足があります。特に問題となるのがサージ圧です。

サージ圧とは、チューブ内の流体の流れを急激に変化させたときに発生する瞬間的な圧力で、チューブに大きな負荷をかけます。チューブの耐圧性能を超えるサージ圧が発生すると、折れたり破損したりする原因となります。

また、サージ圧だけでなく長時間の振動も折れの原因となる要因の一つです。

フッ素チューブは継続的な振動によって疲労が蓄積し、最終的に折れや亀裂につながります。強い振動が発生する環境にチューブを接続している場合、想定以上の負荷がかかり、耐久性が著しく低下します。

これらの折れトラブルを防ぐには、使用環境に適した耐圧性能を持つチューブを選定し、サージ圧の発生を最小限に抑える設計を行うことが重要です。また、振動源の近くへの設置を避け、振動が伝わりにくい配置や支持方法を検討しましょう。

折れトラブルの改善には「柔軟性」を見直すべき理由

配管スペースが限られ、きつい曲げが求められる箇所では、チューブの柔軟性が重要な課題となりがちです。硬くて曲がりにくいチューブを無理に配管すると、曲げ部分に過度な応力がかかり、折れや亀裂を引き起こす原因となります。

一方、柔軟性の高いチューブは、曲げた際の応力を分散させ、配管中の変形や破損リスクを大幅に抑えることができます。また、狭所での配管に追従しやすく、施工ミスによるトラブルの低減にもつながります。

折れトラブルを未然に防ぐためには、配管設計の段階で「最小曲げ半径」や使用環境に応じた柔軟性を考慮し、適切なチューブを選定することが非常に重要です。

以下では「なぜ柔軟性が折れトラブルの改善に効果的なのか」について、詳しく解説します。

柔軟性と耐久性を両立する設計のポイント

柔軟性と耐久性は、一般的に相反する特性とされています。チューブを柔らかくすれば、取り回しがしやすくなりますが、強度が低下し折れやすくなる傾向があります。一方で、耐久性を優先して硬く設計すると、曲げにくくなり、狭いスペースでの配管作業に支障をきたします。

こうしたフッ素チューブにありがちな課題に対し、八興の「柔軟フッ素チューブ」は独自の積層構造を採用しています。内層にはフッ素樹脂を使用し、外層には柔らかい素材を採用することで、柔らかさと強度の両立を実現しています。

この構造により、柔軟で曲げやすいのに折れにくく、使用中に過度な負荷がかかっても変形しにくいため、長期運用でも信頼性を保つことが可能です。

施工性を高めるチューブ構造とは

配管作業では、装置内のスペース制約や複雑なレイアウトによって、取り回しの難易度が高くなります。特に限られた作業スペースでは、チューブの柔軟性や形状安定性が作業効率に大きく影響します。

八興の「柔軟フッ素チューブ」は柔軟性の高い多層構造により、狭い箇所でもスムーズに曲げて配管することができ、取り回しにかかる時間と労力を軽減可能です。さらに、曲げた状態でも潰れにくいため、取り付け後の形状保持性にも優れています。

工具が入りにくい場所でも容易に配管でき、配管ミスややり直しのリスクも抑えられるため、作業性が向上し、施工のスピードと品質を両立できます。

現場で実感された柔軟フッ素チューブの導入効果

限られたスペースでの配管や、繊細な装置の組み込み作業では、チューブの柔軟性や取り回しのしやすさが作業効率を大きく左右します。従来のフッ素チューブでは、折れやすさや硬さが原因で配管に時間がかかることも少なくありませんでした。

こうした課題に対し、柔軟フッ素チューブを導入した現場では「扱いやすさが格段に向上した」「取り回しがしやすくなり、作業がスムーズになった」といった声が多く寄せられています。

以下では、実際の使用現場で得られた具体的な導入効果を紹介します。

折れによる詰まり・漏れの再発防止

配管中に発生するチューブの折れは、液体の流れを妨げるだけでなく、詰まりや圧力異常、さらには薬品漏れといったトラブルにつながる恐れがあります。特に薬品や溶剤を扱う場合、わずかなチューブ変形が流量の不安定化や装置の誤作動を招き、製品の品質や作業者の安全性にも影響を及ぼします。

柔軟フッ素チューブは、こうしたリスクに対応するため、柔軟性と耐久性のバランスを考慮した構造を採用しました。しなやかで折れにくく、配管時の無理な曲げや屈曲による変形を防止し、形状の安定性を保ちます。

その結果、配管内の流れが均一に保たれ、詰まりや漏れの再発リスクを大きく低減できました。

柔軟フッ素チューブは設備の信頼性向上にも貢献し、安心して運用できる配管環境を実現します。

配管作業のしやすさと交換頻度の低減

フッ素チューブは耐薬品性に優れる一方で、硬くて折れやすいものも多く、狭い場所での配管や繰り返しの負荷によって劣化しやすいという課題がありました。結果として、使用頻度の高い設備では定期的な交換が必要となり、メンテナンスの手間やコストがかさむ要因となっていました。

柔軟フッ素チューブは、柔らかくて取り回しが良いだけでなく、構造的にもチューブにかかる負担を分散し、使用中の損耗を抑えることができます。そのため、一般的なフッ素チューブと比べて劣化しにくく、交換頻度を減らすことが可能です。

交換作業の回数が減ることで、現場の作業負荷を軽減できるだけでなく、メンテナンスコストの削減にもつながります。長期的な運用を前提とする設備では、こうした保守性の高さが導入判断の重要なポイントとなります。

まとめ|折れ対策は“柔らかさ”と“耐久性”の両立で考える

フッ素チューブが折れると、薬液の漏れや搬送不良によるトラブルを引き起こし、顧客からの信頼低下やクレームにつながるリスクがあります。

折れの主な原因としては、狭い装置内での無理な取り回しや、曲げ半径を無視した設計などが挙げられます。特にスペースに制約がある環境では、ある程度の曲げは避けられないケースも多いため、使用するチューブの柔軟性と耐久性のバランスが重要です。

こうした課題に対応できる八興の「柔軟フッ素ホースシリーズ」は、フッ素チューブのなかでも高い柔軟性と折れにくさを兼ね備えており、狭所配管にも適した構造を採用しています。

現場の施工性や配管の信頼性を高めるために、ぜひ製品の導入をご検討ください。